東海別墅巷弄內 後街人劇團夢遊祭

【記者 卓傑元/台中報導】

東海別墅晚上的街道。(攝影/卓傑元)

夜晚,熱鬧的東海別墅。人們在大街上走來走去,一些人走進巷弄,往巷子內走去,走到一家咖啡廳,這間咖啡廳叫「木和咖啡」外放著一塊板子,拿到了一張「夢友卡」。在一樓咖啡廳區域等待,直到演出即將開始,走著旁邊貼滿紙的樓梯,走上三樓,一個男生就站在舞台上,甚至對觀眾點頭打招呼,手裡拿著手機放著歌,他也跟著哼著,這是今晚的演員,我們看著這個小小的空間裡發生的一切,以及這劇場的夜晚。

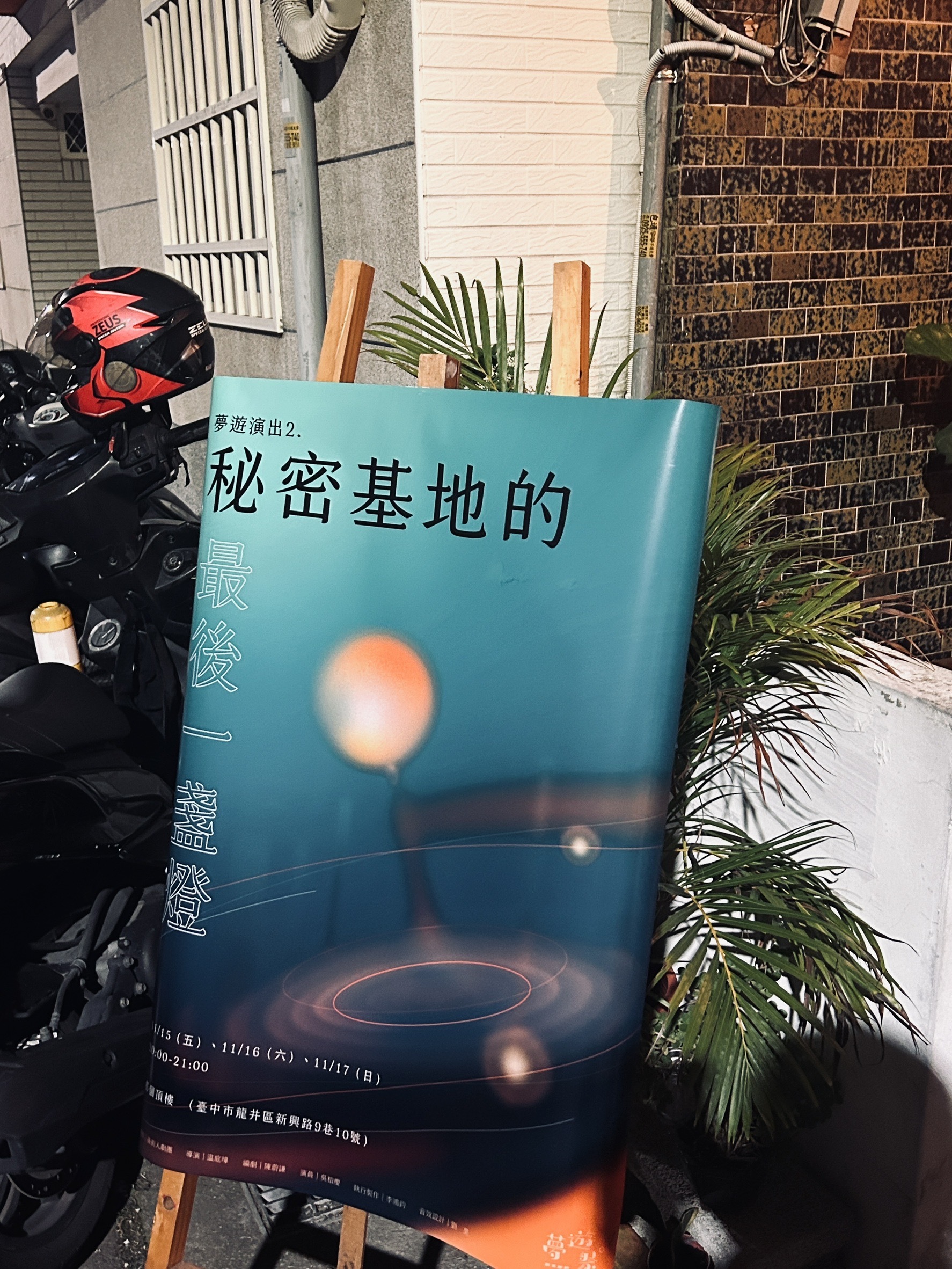

後街人劇團《秘密基地的最後一盞燈》海報。(攝影/卓傑元)

結合咖啡廳的臺中地方劇團,後街人劇團

後街人劇團於2018年創立,創立初期就是在木和咖啡前身「笑聲咖啡」的三樓租為排練場,在2020年於笑聲咖啡三樓成立「那個頂樓」作為表演基地,舉辦各式演出、對談,後來2021年笑聲咖啡老闆決定關店,於是後街人劇團團長劉昊與團員李柏萱承接下來這個咖啡店,改名叫作「木和咖啡」。

後街人劇團做著小劇場,嘗試以寫意、抽象的方式、詩意的語言,談論在現代文明中人類自「孤獨」、「空虛」而產生的、難以言說的那些「東西」,以極簡的戲劇形式,發展極具秘密性、省思性、延續性的戲劇作品。

不斷堅持舉辦活動,思考與發現生活裡的細節

後街人劇團每半年會定一個「祭」,2024下半年「夢遊祭,他們介紹這齣戲主要是想翻轉「夢遊」這個詞的定義,我們通常比較會聽到有人形容一個「不太知道自己要幹嘛」的人不實際、像做夢、像夢遊,但是,如果一個人「很知道自己要幹嘛」只是周圍的人都不在乎那個人在乎的那件事情,那會不會對於這個社會來說那個人也是像在夢遊?

團長說:「我們想以這樣的角度來探討一個人『像夢遊』是一個相對的概念,一樣是在探討人在社會之中『不被理解』所帶出的『孤獨』。」

夢遊祭包含兩齣「雙人對話劇」、四場「對談」、三場「聚會」、一場「派對」,用十個不同的角度討論夢遊。而觀眾在參加過任何一場夢遊祭演出之後,會得到一張「夢友卡」,這張卡可在木和咖啡飲品類消費折價20元,不限次數,以及可以參加最後夢遊祭的派對的資格。每一次的聚會是在咖啡廳的一樓,每次不同的主題,針對一個主題,帶著自己的生活經驗,相互分享,像是「生活裡的夢遊」、「夢遊的定義與意義」、「夢遊為一種逃脫或是逃避」這些主題;演出的部分都是在三樓「那個頂樓」,《不如燃燒殆盡》以及本次演出的《秘密基地的最後一盞燈》。

《秘密基地的最後一盞燈》表演。(攝影/後街人劇團)

本次演出包含戲後座談共六十分鐘,一個演員兩個角色的對話,演員在戲中不斷切換口吻,而對話圍繞著一些關於自我的衝突,像是自己是否是優秀的人、是否很棒、很特別,來回討論自我探索的問題,演員一開始在舞台上甚至有放兜圈這首歌,對應到舞台上最後演員在離場前也繞了舞台一圈才離開這個舞台,給觀眾的感受是表示繞了一圈、想了一圈還是這樣子而已的那種感覺。

戲後與觀眾聊天討論,讓戲劇不是只有單方面輸出

在表演結束過後劇團還有留三十分鐘的對談時間,這個對談時間編劇導演演員與後街人劇團團長會討論這部劇的創作理念,以及聽觀眾分享感受與回答問題,其實這是後街人劇團幾乎每一部劇都有的流程,他們希望透過這樣的對談可以更拉近觀眾與表演的距離,也同樣可以讓觀眾更理解前面這部劇要傳達的意義。陳姓男觀眾在看劇過後分享,看了這部劇之後更讓我思考回憶這件事情,去思考自己為什麼回憶自己的過去。

這個劇場有一個很特別的售票方式,沒有固定的價格,而是觀眾認為這部劇的體驗下來值得多少錢,價格從十元到四百元,這是很不一樣的地方。後續劇團還有最後的對談活動,跟「無肉市集」的創辦人舉辦一個對談。除此之外還有如果有「夢友卡」的話可以參加一個派對。

團長在戲後說:「劇場最重要的就是有觀眾,這些觀眾都是每一個劇團繼續創作下去最大的動力。」後街人劇團不斷保持創作,在臺中這個相對比較少人看戲的城市,繼續堅持著推廣戲劇的一系列活動,希望能夠這樣帶動臺灣有更多民眾能夠走進劇場,看展看劇,或是觀察這個社會的變化。最後離開木和咖啡前,看到一群人在店外討論著這個戲劇,甚至是日常分享,那大概是藏匿於熱鬧東海裡的一個溫柔的避風港,溫馨、閃耀。

《秘密基地的最後一盞燈》的編劇、導演、演員、團長(由左至右)戲後與觀眾對談。(攝影/卓傑元)