種下希望的種子 讓食農教育向下扎根

【記者 魏偲旂、王建智 / 台中報導】

食農教育在臺灣的校園中越來越受到重視,透過實際的種植、採收、烹飪等體驗活動,讓孩子們從小建立起對食物的認識、對土地的關懷,以及對環境的尊重。

豆爸正在講解市集的理念 ( 攝影 / 王建智 )

臺灣共好實踐協會是2019年所成立的,協會創辦人張文鴻(豆爸)說:「食農教育跟地方創生跟永續環境,這幾個都是目標。」在臺灣開始普及食農教育的推廣之前,他們就開始到各個學校去推食農教育,從2016年就開始去做社區與學校的互動,更早一步看見食農教育、地方創生與永續環境之間的緊密連結,到目前為止已經做了九年,豆爸認為小朋友是食農教育最好切入的一群對象,而推動這些目標需要年輕的朋友們,協會把他們組織起來,變成青年復育的夥伴們,讓這個計畫更有意義。

為了讓食農教育更貼近生活,協會在東海及靜宜大學相鄰的大肚山上打造了「野人集會所食農教育基地」。這片土地被劃分為許多小方格,每個方格由不同的家庭認養,種植各種蔬果,基地內還有雞舍,讓孩子們能更直接地接觸動物,平常也會有幼稚園去做參訪及體驗,大部分的食農教育的活動還存在於產地到餐桌種植這一類比較基礎的活動,他們已經深化到還可以結合營隊、結合課程,甚至還會舉辦市集,用比較有趣的方式讓孩子們學習。

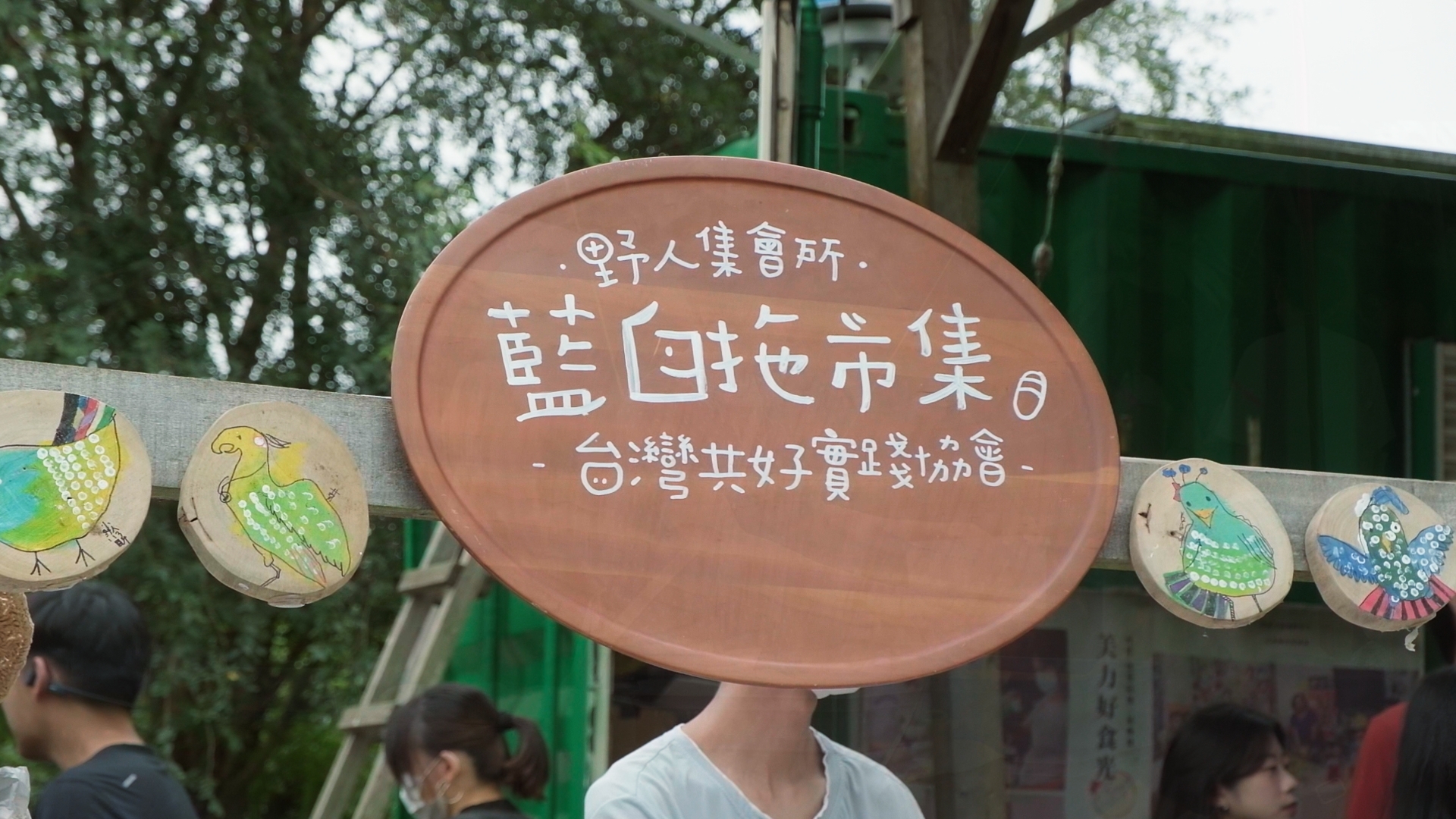

台灣共好實踐協會在野人集會所舉辦藍白拖市集 ( 攝影 / 王建智 )

十月二十七日在野人食農教育基地舉辦了一場「藍白拖市集」,這次是用藍白拖作為隱喻的線索,喚起在地的認同的能量,除了親子共同參與擺攤,還有東海大學的學生們,豆爸除了臺灣共好實踐協會之外,還在大學當中擔任通識課的老師,藉由這次的市集讓學生們親身設計擺攤內容、實際下場去體驗。

東海大學的學生正在講解農田有哪些害蟲 ( 攝影 / 王建智 )

豆爸做食農教育的推廣單純是為了想把食農教育的核心價值保留住,身兼老師與協會創辦人的他認為食農教育當中既然有「教育」兩字,就一定有它的價值才會有政策去實施,而農業在舊時代的核心價值也不是只有種植和吃,而是還有共作和共享這樣的環境,他將教學經驗與對土地的熱愛結合,讓食農教育不再只是課堂上的知識,而是融入生活中的實踐。