AI與人類的距離:翻譯員可能被取代嗎?

【記者 黃昱蓉 報導】

網路與電腦的發明,讓人類生活更加的便利。不懂的文字只要打開Google翻譯,就可以快速的得到解答。翻譯不再侷限於是人類的工作,各式瀏覽器、CHATGPT或是軟體App都能幫忙翻譯,這種專長會像國道收費站電子化一樣瞬間被取代了嗎?學習語言不再是稀有或是溝通的重要技能了嗎?臺灣翻譯者黃怡筠的故事可以給我們一些啟發。

從追星族到日文專業人才 日本文化的養成之路

1970年代末期,出租錄影帶店在臺灣帶起新的流行,除了小說、各種電影以外,還有日本的綜藝節目。十四歲的黃怡筠從1978年開始接觸日本文化,聽了很多當時的日文歌,像是山口百惠、西城秀樹、鄉廣美等等的歌手。就像現在的追星族一樣,學語言的起點都是為了聽得懂喜歡的偶像在說什麼,黃怡筠也是這樣開始喜歡上日文。

1982年上五專後去補習班學習日文,因為是自學,基礎課程反覆上了好幾遍。畢業之後為了更全面的學習日文,她靠著五年的日文補習班學習還有自己在圖書館的苦讀,嘗試挑戰大學轉學考。大學轉學考的名額都不多,錄取率低,尤其在當時設有日文系的大學只有東吳、輔大、淡江和文化大學,放榜後,黃怡筠同時收到輔大以及文化大學的錄取通知,最後選擇輔大日文系就讀。出社會後,她進入日商臺灣伊藤忠股份有限公司工作,不過基礎的工作並不需要用到複雜的日文,黃怡筠形容自己當時的日文程度大概只有高中一年級,可以使用、溝通,但僅限日常生活,沒有辦法使用太專業的術語,像是一顆剛發芽的樹苗。

從伊藤忠股份有限公司離職之後,黃怡筠回到自家經營的貿易公司上班。其中需要聯絡的客戶很多是日本人,所以在書寫或是口語溝通上有很大量的練習機會,但多半是非正式用語,偏向日常對話。這期間她也接過一些翻譯社的小案子,像是幫忙翻譯合約、書信、產品說明書等等,大部分都是筆譯,口譯相關的工作就比較少。

直到1995年結婚後生了大女兒以後,她打算在家當個全職媽媽,女兒稍大時,她想用日文說故事給孩子聽,這時她突然驚覺自己無法流利的用日文講故事,說故事給孩子聽反而成為推動她繼續鑽研日文的動力。為了精進自己的實力,黃怡筠前往生產力中心上課,進修同步口譯的課程。在課程中她認識了貴人,並且在朋友的介紹下,得到日本媒體產經新聞臺北支局的工作機會,而這個機會也讓他的日文飛躍式的成長,讓剛發芽的樹得到許多充滿營養的肥料。

1999年黃怡筠正式成為產經新聞臺北支局的一員,當時從日本派遣來臺的支局長完全不會中文,所以臺灣的報紙、電視新聞等等都需要由黃怡筠翻譯。支局長會調整他的用字遣詞,甚至寫便條幫忙修改書寫日文的錯誤等等。產經新聞是報社媒體,因此對於文字的精確使用標準甚嚴。同時日文中有很多敬語,甚至有分等級,假如外國人要在日本工作的話,需要通過很多考試,確定足夠了解日本敬語文化、語言的使用方法等等才能就業。因此這也是奠定黃怡筠的日文基礎中最重要的時期。

黃怡筠在工作現場的必備好物是板夾與筆,確保沒有漏掉任何資訊。(圖片來源:黃昱蓉 )

培養與客戶之間的關係 同時建立口碑

2002年黃怡筠離開產經新聞,因為想親自照顧剛出生不久的二女兒,能更自由的分配時間,她決定在家接案,真正的翻譯生涯也自此開始。她開始培養長期合作的客戶。剛起步的時候依靠著業界的朋友,從一點點小機會中開始拓展,當時還沒有發達的社交媒體宣傳自己,因此需要靠著建立口碑,與客戶的推薦得到更多工作。

自由接案的優點是彈性的時間管理,不過同時也會造成不少的心理壓力,害怕拒絕一個新客戶以後就沒有合作機會、做完一個案子以後不確定下個工作檔期,每個月要如何分配工作才能賺到足夠的錢等等,有時甚至是沒有工作的空窗焦慮。成立一人公司確實需要強健的心理素質,而擁有長期合作的客戶,建立關係就是一件關鍵的事情。

因為裸辭的關係,黃怡筠沒有規劃好未來的職涯計畫。雖然本來是以陪伴二女兒為主,工作並不是當時生活的首要任務,但沒想到機會總是出乎意外地來臨。2003年經由朋友的介紹,得到國際海洋科技博物館的工作機會,黃怡筠正式步上翻譯職涯,一合作便是長達十年的時間。

臺灣的大型建設會開放國際投標,而這個專案是由日本的株式會社丹青社得標,因此需要一位長期合作的翻譯。從2003年國際投標案的到2013年建設完畢正式開幕,合約、展場資料和報告書等等的文件都需要翻譯,同時訪問臺灣學者、開會,任何需要臺日溝通的狀況,黃怡筠都作為橋樑即時翻譯所有內容。還曾經為了製作給教育部的報告,連續工作三十六個小時,大家喝著蠻牛和人蔘飲,一起不眠不休的工作,這也是讓他見識到日本人對於細節的吹毛求疵與精雕細琢。

海科館座的主要展館為已停用的北部火力發電廠,初期勘景時曾在建築物內找到當年珍貴的藍圖資料。(圖片來源:國立海洋科技博物館官網 )

口譯現場的細節與撇步

同步和逐步口譯的不同之處,在於翻譯的速度。逐步口譯會由講者講一個段落,停下後換成口譯翻譯。同步口譯則是在講者說話的同時翻譯,因此需要在翻譯前一段內容時,需要記住下一段重點並組織語言,除了要有高專注度的能力,還要能一心二用。假如工作時常會超過三個小時的話,通常會請兩位同步口譯員,讓他們可以交換上場,有足夠的休息才不會導致負擔過大無法翻譯。

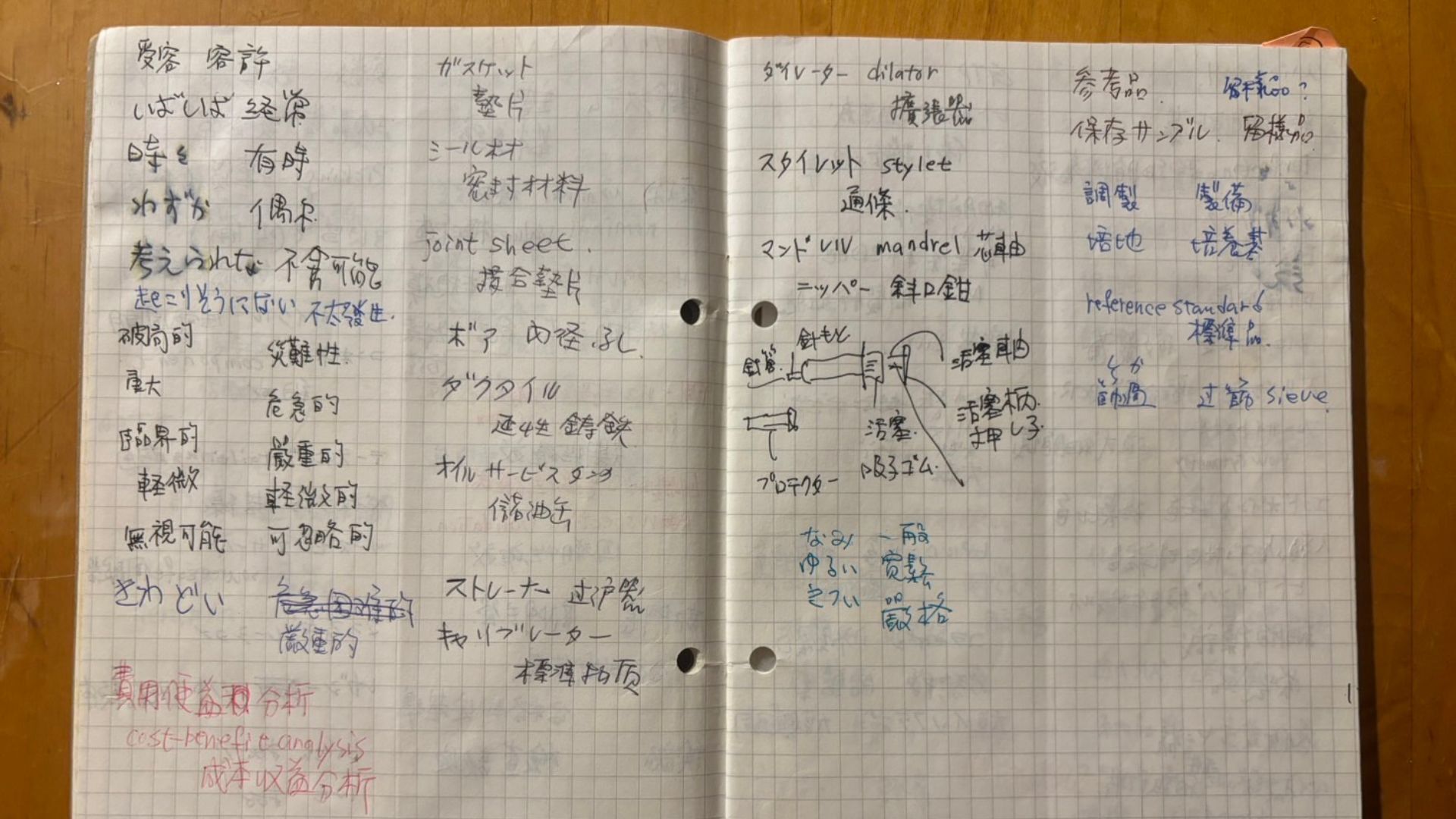

不管是同步口譯或是逐步口譯都需要做筆記,黃怡筠也有分享筆記的技巧,翻譯是整理重點,精確的數字會被記下,公司名稱、國家會用英文字代表。箭頭的順序也有不同的意義,在數字之後代表從什麼時候開始,在直線之前代表截止至目前為止。

黃怡筠主要翻譯的領域是經濟與藥廠,因為沒辦法每一次都記得這麼大量的單字,所以會準備一本專門記單字與重點的筆記本。舉例來說筆記本上面寫「2024 10 $200k」,代表「2024年十月出口二十萬元」。假如筆記內容寫「2025→TSMC X cheap to US」,則代表「2025年開始臺積電不再便宜出口給美國」。但是筆記通常很潦草,所以事後再看一次也很難記得當初寫的意思,寫出來的內容只是輔助,整段架構還是依靠大腦記憶。

關於藥廠的筆記本,除了文字以外,畫圖讓單字更容易被記住。(圖片來源:黃昱蓉)

人工智慧無法取代的人性

翻譯不只是文字,同時也涵蓋兩個國家的文化、國情或是社會風氣。因為臺灣與日本經歷不同的歷史,對於同一件事情的看法也很不一樣。像是日本人的個性以注重細節聞名,而臺灣人則是以熱情待人的文化揚名國際。一個國家會因為方言、地域的關係,擁有不同的幽默感和說話方式,何況是兩種完全不一樣的語言呢?

從黃怡筠接觸日本的綜藝、日劇和歌曲開始,一步一步的慢慢學習日文,不管是自學還是有系統性的學習都嘗試過。從二女兒的出生開始,到現在已經長達三十年,佔據他人生一半的時間。翻譯的案子也從簡單的筆譯,例如產品說明書、書信溝通,到擔當藥廠、國際獎項或是經濟論壇現場的同步口譯。每一次的工作經驗都成為這趟旅程的養分,翻譯不只代表他的工作,同時也象徵他的家庭、回憶與各個人生階段的心之所向。

人工智慧的興起可能代表著失業,同時這也是個反思的機會,究竟什麼是只有人類才能做的事?即使電腦可以翻譯文字,幫助大家快速理解外語或是解決困境。不過口譯現場的文字連結著語氣、手勢、表情,也需要注意現場狀況,還有了解兩個國家的文化、用語、說話邏輯以及幽默感。如此複雜的事情在目前的人工智慧中,還無法全面的學習並應用。作為翻譯的黃怡筠也藉著經歷證明,這個過程需要花費很長的時間。同一個單字的褒義與貶義取決於當下的情境,有時候甚至代表諷刺,或是話中有話。對話不只代表現在,同時涵蓋雙方的回憶、情感、想法或是好惡。這些都是人工智慧無法做到的部分,也是絕對取代不了人類的關鍵。